高知大学人文社会科学部門研究プロジェクト2023年度第1回研究会で「ヤングムスリ...

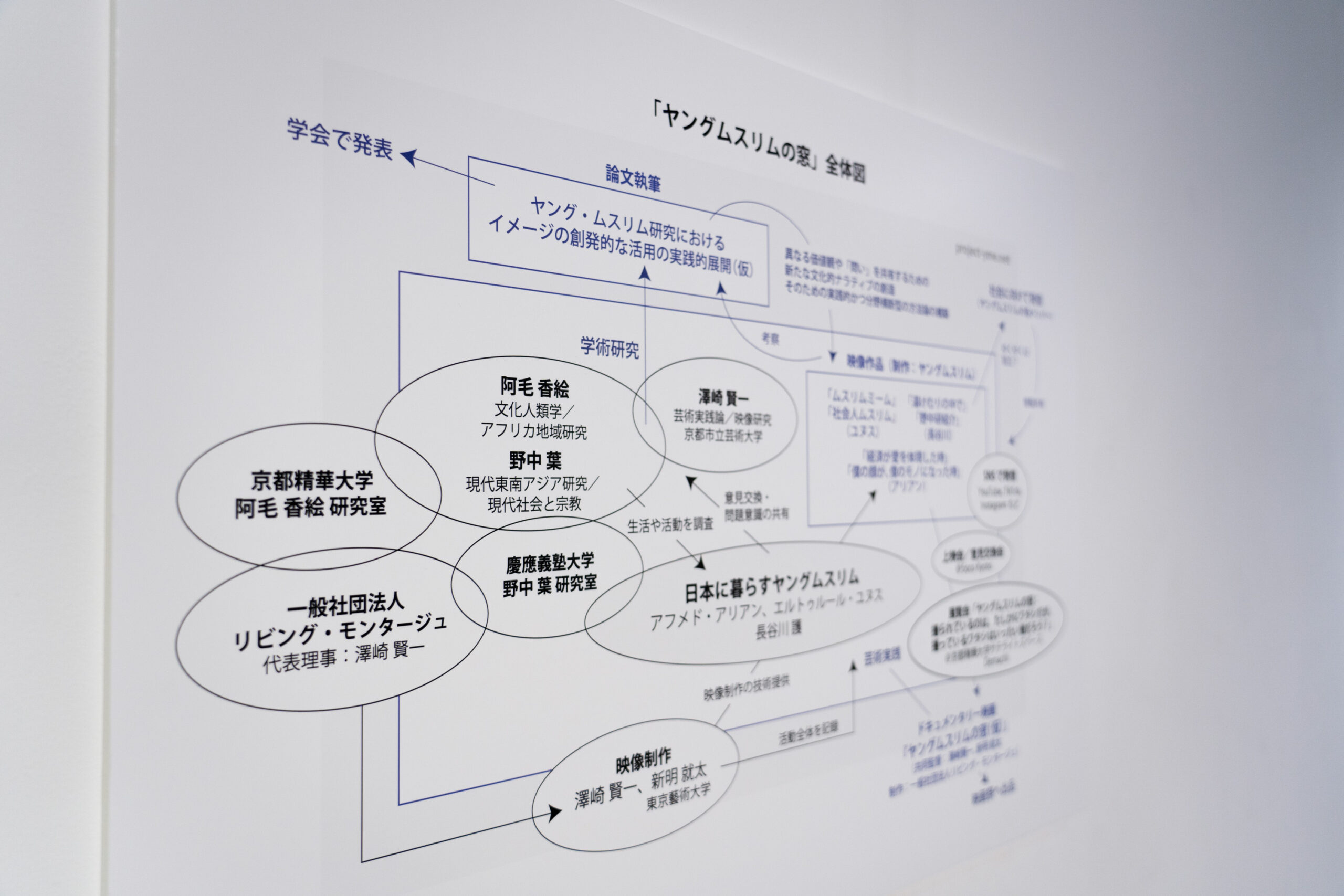

京都市立芸術大学 芸術資源研究センター 第38回アーカイブ研究会でプロジェクトの...

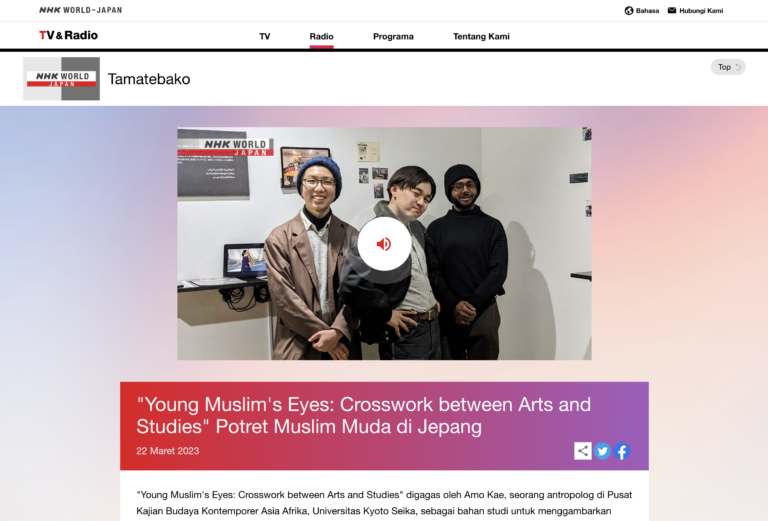

NHKインドネシア(ラジオ)でプロジェクトを紹介していただきました! 「ヤングム...

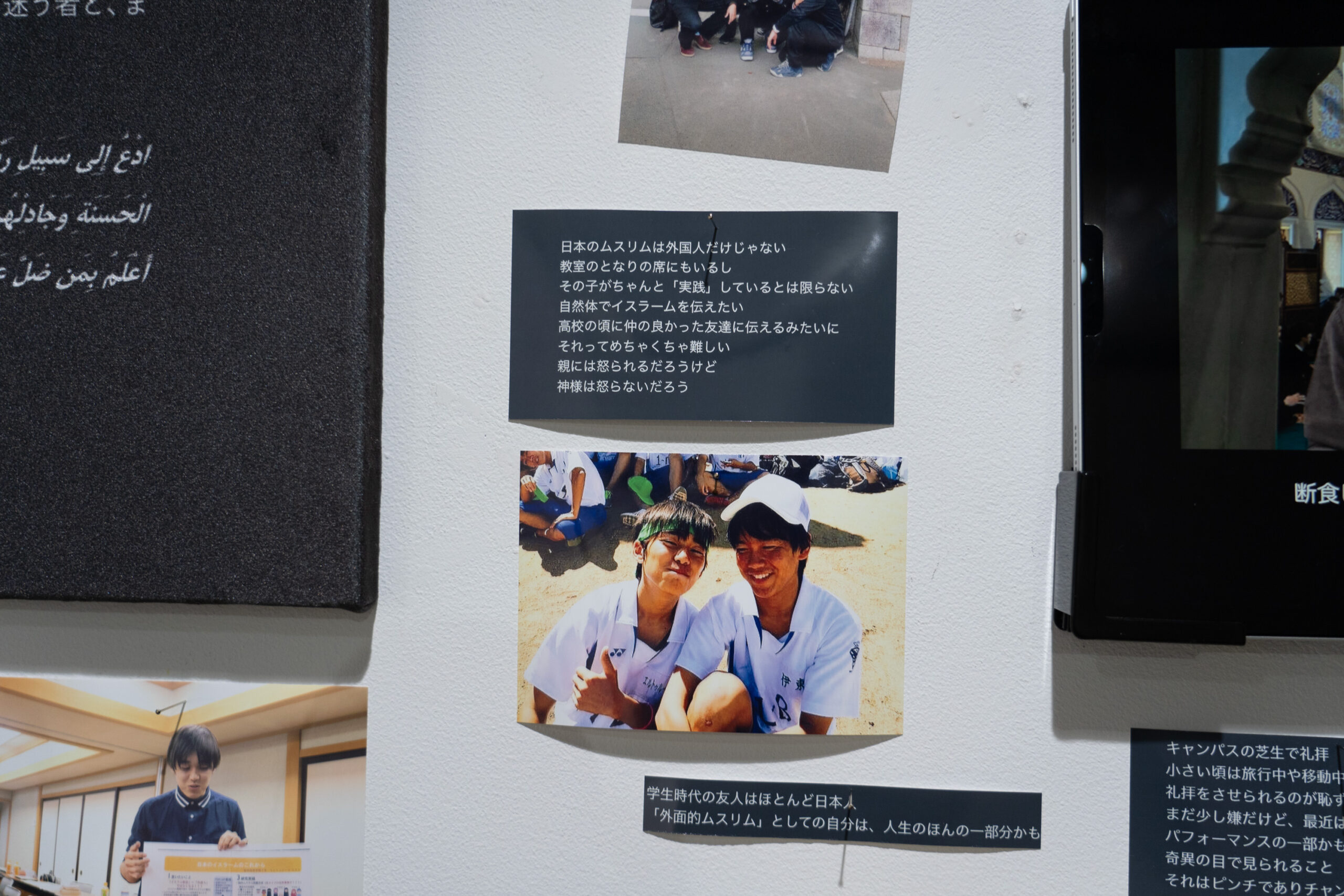

美術・舞台芸術批評家の高嶋慈さんによる展覧会レビューが公開されました! 美術・舞...

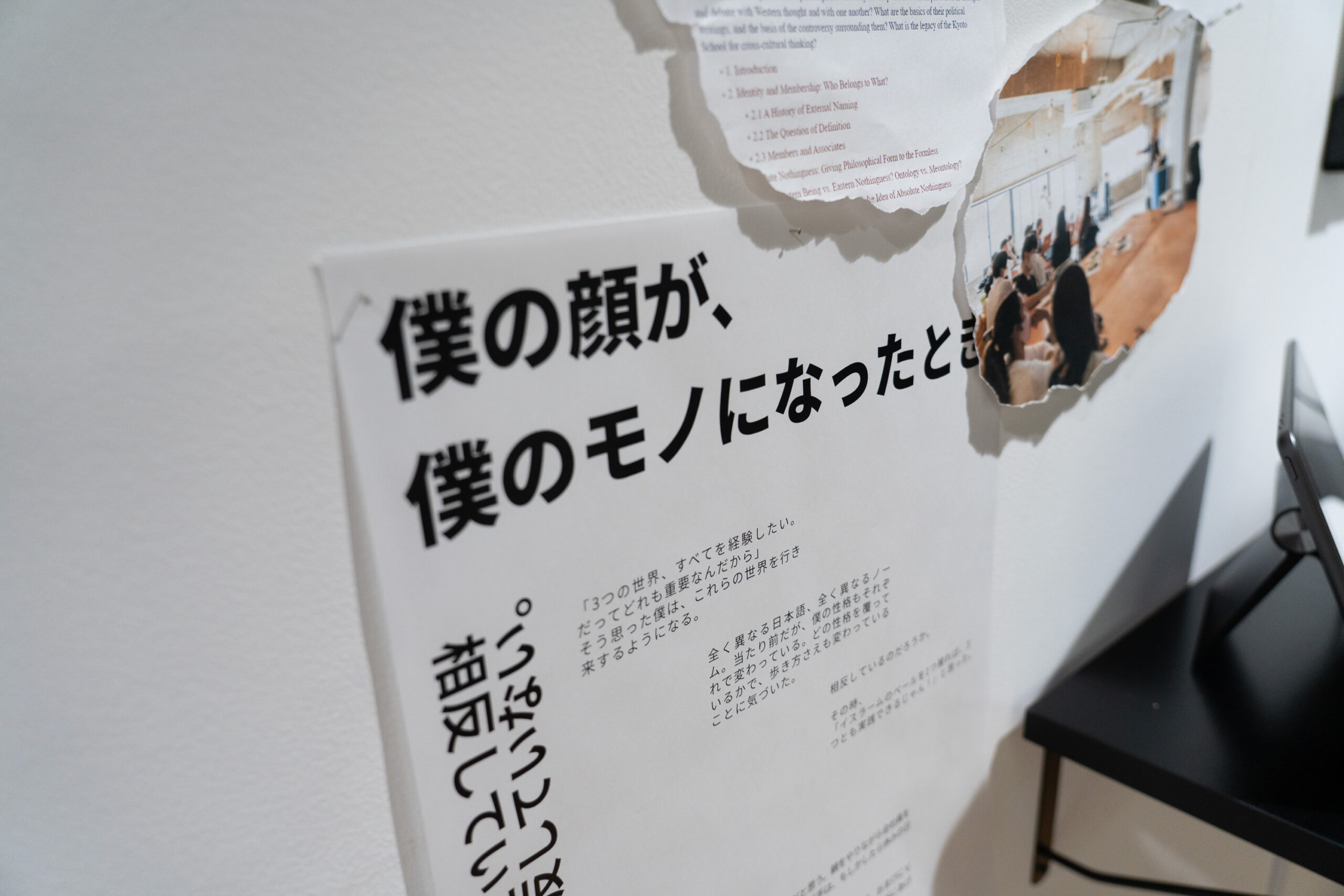

3月3日(金)17時〜 ウスビ・サコ氏をゲストに、阿毛香絵と澤崎賢一によるトーク...

3月4日(土)15時〜 美術作家の石井潤一郎氏をゲストに、阿毛香絵と澤崎賢一によ...