In the Bathhouse Steam ~An Islamic Journey of a Japanese Boy~

FHD, 8min15sec, 2023, English version

Director, Editor, Narrator:Mamoru Hasegawa

Filming Support : Shunta Saisu, Yuto Sugiyama, Hiromu Tanaka

Production Cooperation:Kenichi Sawazaki, Shuta Shimmyo, Kae Amo, Yo Nonaka

Translation Support:Hiromu Tanakai, Qureshi Aqueel

©Mamoru Hasegawa

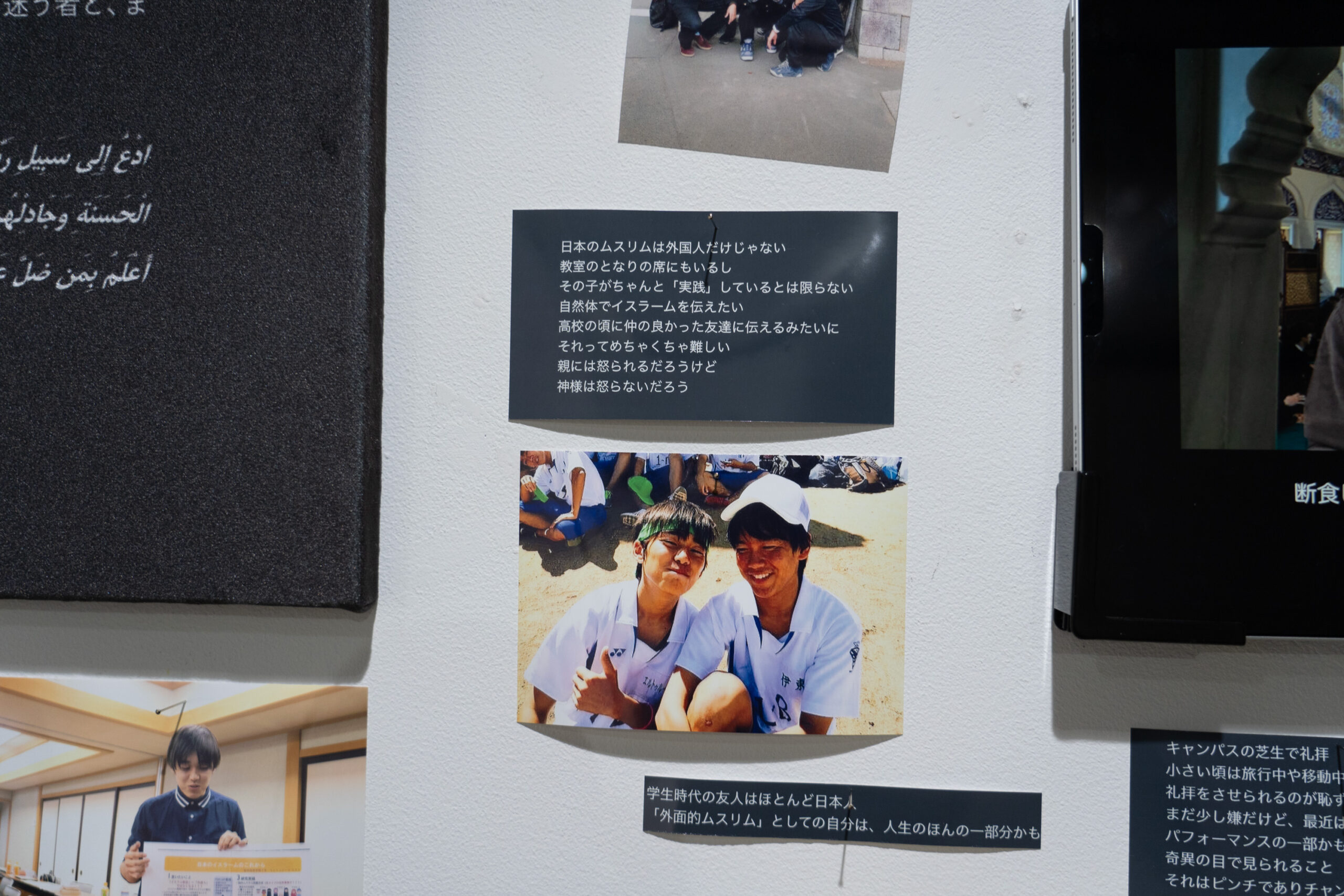

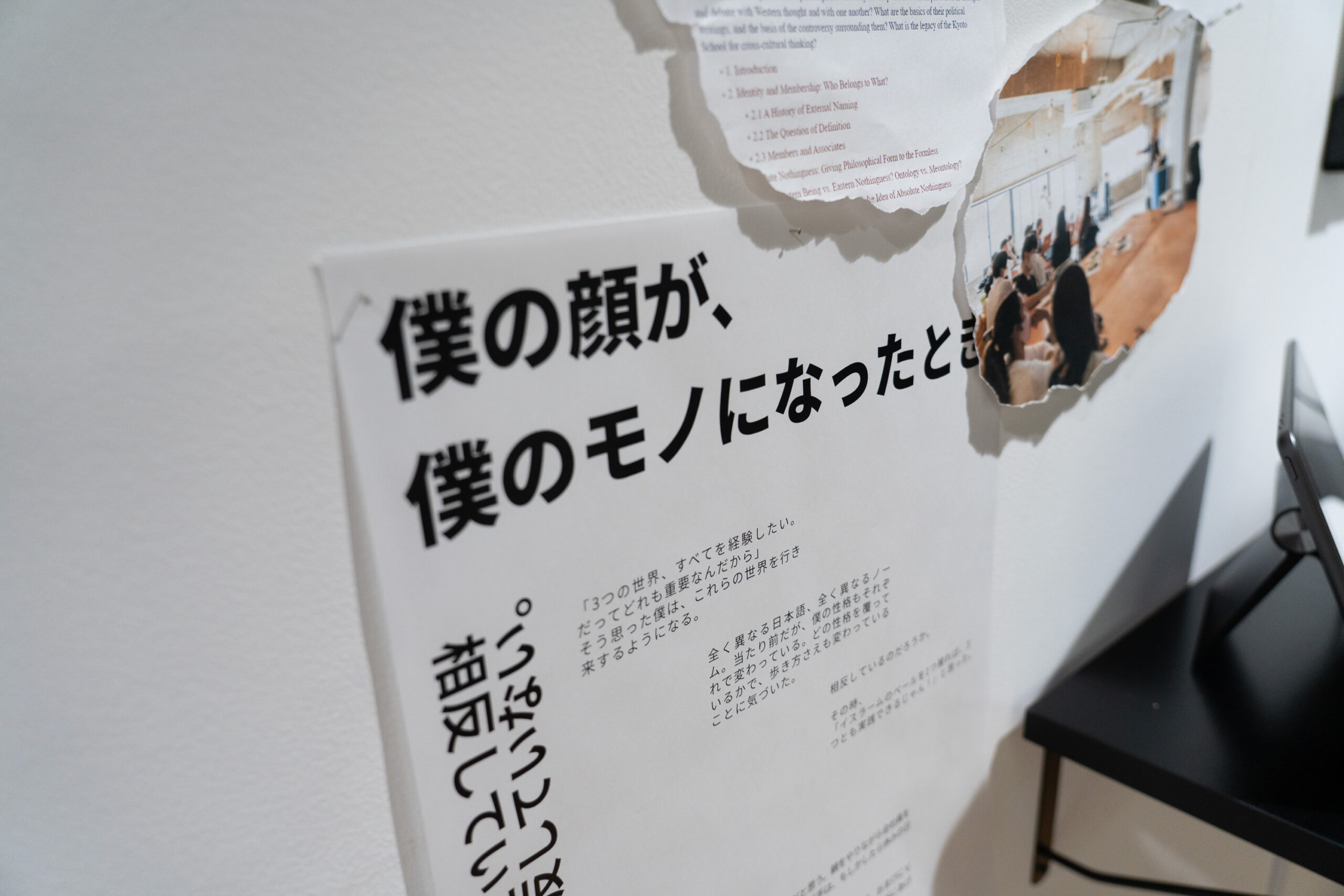

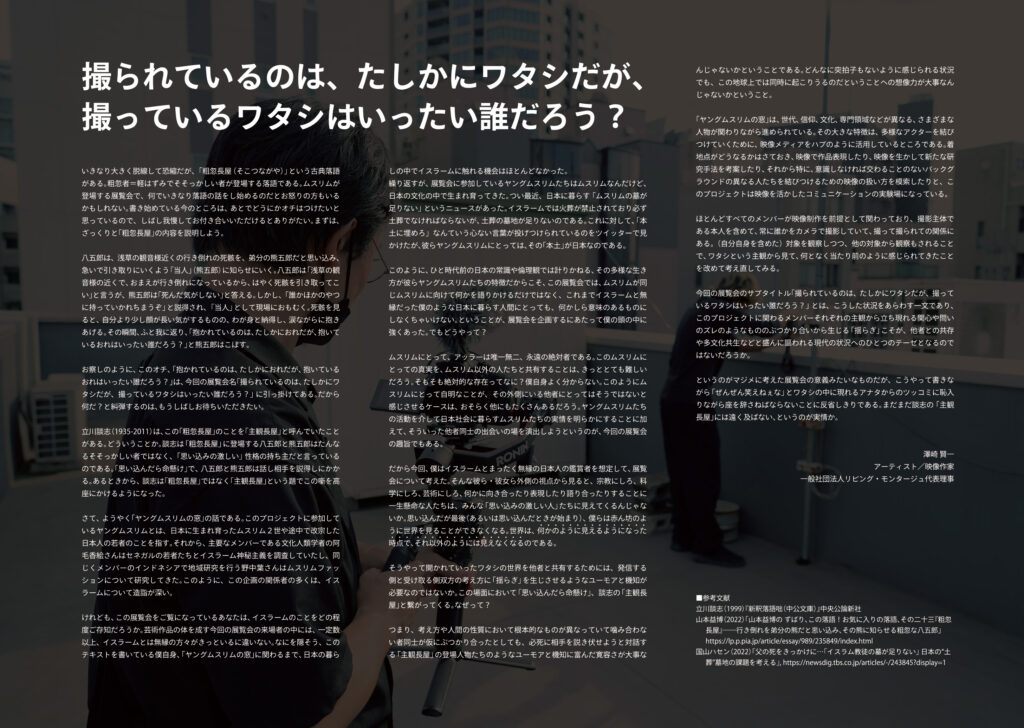

Today, it is said muslim population consists of one fourth of the world population, and about 200,000 live in Japan. Some people have lived as a muslims since they were born while others convert to Islam in the midst of their lives. The filmmaker of this movie was born into a non-muslim family who ran a public bathhouse. He confessed his faith to Islam at the age of 19. This documentary is a record of the filmmaker’s own life in order to face the question of “Why he reverted to Islam”.

Related Link

・Keio University Nonaka Lab Muslim Symbiosis Project

Keio uni. Nonaka Lab “Symbiosis Project for Muslim” – Food drive –

FHD, 8min6sec, 2023, Japanese only

Cast : Haroon Qureshi, Takuya Hoshino, Yo Nonaka, Keio uni. Nonaka Lab “Symbiosis Project for Muslim” students

Photographed and edited by : Ryota Koresawa, Mamoru Hasegawa

Narrator : Yurika Kozawa, Ryota Koresawa

Cooperation : Japan Islamic Trust, Children’s cafeteria Budo no Eda

Production Cooperation:Shimmyo Shuta, Sawazaki Kenichi

Produced by : Young Muslim’s Eyes: Crosswork between Arts and Studies

©Keio uni. Nonaka Lab “Symbiosis Project for Muslim”

This video introduces the Food Drive led by Mamoru Hasegawa, a member of the Young Muslim’s Eyes, at Otsuka Masjid of the Keio uni. Nonaka Lab “Symbiosis Project for Muslim”, to which he belongs. This project is a research group working on the theme of Japanese society and Islam, seeking a way of coexistence that goes beyond ‘intercultural understanding’.